|

|

Астрономия |

|

Телескопы Наблюдения Астрофотография Статьи Сувениры NEW |

|

Природа |

|

Разное |

Планета Юпитер (Jupiter)

|

|

|

Движение облаков в атмосфере Юпитера (анимация) Image Credit: NASA/JPL/University of Arizona |

Вообще атмосфера Юпитера, как и других газовых планет, характерна ветрами больших скоростей. Они дуют в пределах широких полос, параллельных экватору планеты. В смежных полосах на Юпитере ветра направлены в противоположные стороны. Эти полосы различимы даже в небольшой телескоп и находятся в постоянном движении. Ветры на Юпитере достигают скорости 500 км/ч. Изучение атмосферы позволило сказать, что ветры эти также существуют и в более низких ее слоях, вплоть до тысячи километров вниз от внешних облаков. Отсюда ученые пришли к выводу, что ветры управляются не энергией излучения Солнца, а внутренним теплом планеты, в то время как на Земле все происходит наоборот. Еще до полетов космических аппаратов к Юпитеру было установлено, что поток тепла из его недр вдвое превышает приток к нему солнечного тепла. Юпитер излучает в инфракрасном и радиоволновом диапазонах в два-три раза больше энергии, чем получает от Солнца. Это значит, что планета-гигант как бы постоянно сжимается, освобождая некоторую часть своей потенциальной энергии. Также источником энергии может медленное погружение к центру планеты тяжелых веществ и всплыванием более легких. Источником энергии быть и падение на планету метеоритов.

По современным представлениям, планеты и Солнце образовались из общего газопылевого облака. На долю Юпитера пришлось 2/3 массы от всей массы планет Солнечной системы. Внутреннее давление в его недрах может достигать 100 миллионов атмосфер. Этого не достаточно для того, чтобы в центре Юпитера начались термоядерные реакции: планета в 80 раз легче самой маленькой звезды главной последовательности. Такая масса не позволяет недрам Юпитера разогреться до нужной температуры.

Однако Юпитер обладает собственным источником тепла, связанным с радиоактивным распадом вещества и энергией, высвобождающейся в результате сжатия. Если бы он нагревался только Солнцем, температура верхних слоев была бы равной 100 К, измерения же дают 140 К. В тепловом режиме Юпитера большую роль играют потоки внутренней энергии из центра планеты. Планета излучает больше энергии, чем получает от Солнца.

Атмосфера Юпитера создает гигантское давление, увеличивающееся при приближении к центру планеты. Газы в атмосфере, при таких экстремальных условиях, находятся в необычных состояниях. Например, ученые имеют основания считать, что достаточно глубоко водород, будучи под колоссальным давлением атмосферы, находится в жидкой металлической фазе. Это – не океан и не атмосфера; этот слой водорода должен иметь особенности, которые не укладываются в наше понимание химии. Вместо простого поведения газообразного водорода, жидкий металлический водород – необычная субстанция, способная проводить электрический ток. Некоторые ученые предполагают, что под этим слоем нет твердой массы, в центре Юпитера большая температура и давление сжимают небольшое ядро диаметром 25 000 км, находящееся в металлосиликатном состоянии. Температура в центре Юпитера – 23 000 К.На основе данных, полученных космическими зондами, и теоретических расчетов построены математические модели облачного покрова Юпитера и уточнены представления о его внутреннем строении. В несколько упрощенном виде Юпитер можно представить в виде оболочек с плотностью, возрастающей по направлению к центру планеты. На дне атмосферы толщиной 1500 км, плотность которой быстро растет с глубиной, находится слой газо-жидкого водорода толщиной около 7000 км. На уровне 0,9 радиуса планеты, где давление составляет 0,7 Мбар, а температура около 6 500 К, водород переходит в жидко-молекулярное состояние, а еще через 8000 км - в жидкое металлическое состояние. Наряду с водородом и гелием в состав слоев входит небольшое количество тяжелых элементов. Внутреннее ядро диаметром 25 000 км - металлосиликатное, включающее также воду, аммиак и метан. Температура в центре составляет 23 000 К, а давление — 50 Мбар. На внутреннее ядро приходится приблизительно 5 масс Земли.

Коротко: Юпитер – это не газовый шар, как представлялось в прошлом астрономам, а металлическое жидкое ядро, внутри толстого слоя металлического водорода, потом странный океан из жидкого водорода и атмосфера.

Первое исследование Юпитера с близкого расстояния (130 тыс. км) состоялось в декабре 1973 г. с помощью зонда «Пионер-10». Наблюдения, проведенные этим аппаратом в ультрафиолетовых лучах, показали, что планета имеет протяженные водородную и гелиевую короны. Верхний слой облачности, по-видимому, состоит из перистых облаков аммиака, а ниже находится смесь водорода, метана и замерзших кристаллов аммиака. Инфракрасный радиометр показал, что температура внешнего облачного покрова составляет около -133 °С. Было обнаружено мощное магнитное поле и зарегистрирована зона наиболее интенсивной радиации на расстоянии 177 тыс. км от планеты. Шлейф магнитосферы Юпитера заметен даже за орбитой Сатурна.

КА «Пионер-11», пролетел на расстоянии 43 тыс. км от Юпитера в декабре 1974 г. Его трасса была рассчитана так, что он, в отличии от «Пионера-10», прошел между радиационными поясами и самой планетой, избежав опасной для электронной аппаратуры дозы радиации.

Анализ цветных

изображений облачного слоя, полученных

фотополяриметром,позволил выявить особенности и структуру

облаков. Высота облаков оказалась

разной в поясах и

зонах.

|

|

|

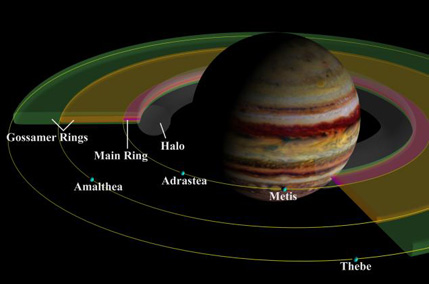

Кольца Юпитера Image Credit: NASA/JPL/Cornell University |

«Вояджер-1» в марте 1979 г. впервые сфотографировал систему слабых колец обращающихся вокруг Юпитера на расстоянии 57 000 км от облачного покрова планеты и состоящих из частиц микронных размеров. Это тройное кольцо Юпитера. Оно имеет радиус 129 тыс. км и толщину 30 км. Кольцо очень разрежено и состоит из пыли.

«Вояджер-1» также передал подробные изображения самой планеты и нескольких ее спутников.

Интересное открытие было сделано при изучении снимков спутника Ио.

Оказалось, что на его поверхности действуют вулканы. Космический аппарат зафиксировал извержение восьми вулканов, а через несколько месяцев «Вояджер-2» показал, что семь из них продолжают активно действовать. Были получены фотографии и других спутников.

Аппарат «Галилео» регистрировал радиоизлучение удаленных молний. Так что на Юпитере происходят грозовые разряды. Бывают даже «сверхмолнии».

К Юпитеру были и будут направлены еще КА. Рассмотрим эти экспедиции немного позже.

Магнитосфера Юпитера

|

|

|

Магнитосфера Юпитера http://www.college.ru |

Для начала следует напомнить, что область вокруг небесного тела, где его магнитное поле остается сильнее суммы всех других полей близких и удаленных тел, называется магнитосферой этого небесного тела.

Физика этой планеты-гиганта удивительна. Магнитное поле Юпитера огромно, даже в пропорции с величиной самой планеты – оно простирается на 650 миллионов километров. Если магнитосфера Юпитера была бы видима, при рассмотрении с Земли она имела бы угловой размер, равный лунному.

Как уже было сказано, Юпитер излучает в инфракрасном и радиоволновом диапазонах (дециметровое радиоизлучение) Юпитера. Это дециметровое излучение дало основание подозревать наличие радиационных поясов Юпитера. Ученым сначала было непонятно, что возбуждает радиоизлучение? Оказалось, что гигантский ускоритель частиц – это спутники Юпитера. И это излучение зависит от положения спутника Юпитера Ио.

Магнитное поле Юпитера значительно более сильное, чем земное, но в направлении Солнца оно почти в 40 раз меньше. На расстоянии 177 тысяч км от планеты зарегистрирована зона наиболее интенсивной радиации, в 10 тысяч раз большей, чем в радиационных поясах Земли.

Быстрое вращение Юпитера и, соответственно, движение проводящей среды (металлический водород) в его недрах приводит к образованию такого сильного магнитного поля.

Итак, магнитосфера и радиационные пояса планеты Юпитер похожи на земные, но во много раз превышают их по размерам и напряженности поля.

Магнитные поля и окружающая планету плазма образуют магнитосферу Юпитера. Её объем в тысячи раз превышает земную. Внутренняя часть диска магнитосферы представлена виде диска плазмы. Плазменный тор существует и у Ио.

В радиационных поясах Юпитера наряду с протонами и электронами, были найдены ионы серы, кислорода.

Магнитосфера и радиационные пояса Юпитера - это гигантский природный ускоритель заряженных частиц.

Спутник Ио активно взаимодействует с магнитосферой и работает, как одна из частей ускорителя. Ио с магнитосферой Юпитера образует естественный электрический генератор огромной мощности. Токи проходят вдоль магнитных силовых линий и замыкаются через Ио и ионосферу Юпитера.

Можно сказать, что электрические и магнитные явления очень интенсивны в ближней атмосфере Юпитера.

Наблюдения Юпитера

Хоть Юпитер и находится впятеро дальше от Солнца, чем Земля, он является удобным объектом для астрономических наблюдений. Уже в небольшой телескоп или бинокль видны четыре гигантских спутника Юпитера, открытых еще в 1610 Галилеем.

Из планет Юпитер по яркости уступает лишь Венере. Когда у Юпитера наступает период видимости его несложно найти на небе среди звезд.

В небольшой телескоп можно видеть темные и светлые полосы на диске Юпитера, четыре крупных спутника (Ио, Европа, Ганимед и Каллисто), заметит, что планета слегка сплюснута у полюсов.

Телескоп с апертурой от 150 мм покажет Большое Красное Пятно и подробности в поясах Юпитера. Малое красное пятно можно заметить в телескоп от 200 мм.

Один полный оборот планета совершает за 9 ч. 55 мин. Это вращение позволяет увидеть наблюдателю всю планету за одну ночь.

Елена Шведун 2009 г.

Почитать еще:

|

|